2025.03.31

口は、食べる、話す、呼吸に関係しており、生命維持に欠かせない大切な機能です。普段何気なく食べていますが、「食べる」機能は離乳食など月齢で進めれば自然に食べる機能が身につく、というものではありません。歯の生え方、舌の動かし方など、その子の発達に応じて進めていくことで、だんだんと食べる機能が身についていきます。

獲得すべき機能を身につけ十分に活用していかないと、歯並びや顎の成長に影響するだけでなく、口呼吸や発音障害、睡眠障害、摂食機能低下などといった症状がみられる「口腔機能発達不全」につながることがあります。また、年齢を重ねた際に機能の減退が早くみられ、飲み込みの障がい(嚥下障がい)など口の機能低下による健康リスクが高まることが考えられます。

口腔機能発達不全症とは・・・ “口腔機能発達不全症”とは、「食べる機能」、「話す機能」、「その他の機能(呼吸など)」が十分に発達していないか、正常に機能獲得ができていない状態で、明らかな食べる機能(摂食機能)となる障害の原因疾患がなく、専門的なサポートが必要な状態のことをいいます。症状としては、食べ物を噛んで飲み込むことがスムーズにできない、話し言葉が不明瞭(構音の異常)、口呼吸などがあります。 |

そのため、小さなころからお子さんの全身の発達と同時に口の発達をみていくことは、健やかな心身の発達につながります。さらには、より豊かな生涯を送るための土台をつくることになります。

1.子どもの口の発達・成長はいつから始まる?

実は、子どもの口の発育はお母さんのお腹にいるときから始まっています。そして、哺乳や離乳食を口にすることで少しずつ発達をしていきます。また、上顎の成長は、6歳~8歳でピークを迎え、10歳ごろまで成長し続けます。下顎の成長は、上顎に比べて長く、男子は18歳頃、女子は15歳頃まで成長し続け、20歳ころまでには完了すると言われています。口の発育・歯並びなどには歯やあごの大きさ、唇や頬、舌の力や癖が大きく影響します。遺伝的な要素以外に、指しゃぶりや頬杖などの癖が影響する場合もあります。

注意が必要なのは、発達には個人差があるということ。月齢で進めず、その子の発達に合わせてあげることが大切です。また、口の発達と全身の発達は深く関係していますから、口の状態だけではなく全身の状態もみながらサポートしましょう。

2.子どもの口の発達について

≪妊娠中≫

子どもの歯は妊娠中からつくられ、歯の質はこの時期にほぼ決まります。乳歯の芽である歯胚(しはい)は、妊娠7週目頃からつくられます。また、永久歯の歯胚も妊娠中につくられます。カルシウムやたんぱく質、ビタミンなどが歯を強くする栄養素ですが、あまり神経質になりすぎず、お母さんは栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

※下記月齢は目安です。

≪哺乳期≫ 0カ月~

生まれてから離乳食が始まるまでの乳を主食としている時期。

歯は無く、哺乳よって栄養をとります。舌の動きは前後にしか動きません。しっかりと乳首をくわえて飲むことで口腔周辺の筋肉を使えるようになるため、口腔器官の発達につながります。

哺乳は反射によって行われていますが、この時期から口腔機能の発達は始まっていて徐々に「食べる」機能を獲得していきます。

【食べることに関する反射(原始反射=生まれつき備えている反射動作)】 ●模索反射:赤ちゃんが唇に指や乳首が触れると、触れた指や乳首を探すかのように首を回す反射動作 ●口唇反射:口唇周辺に触れたときに、口唇をすぼめて突き出して口を閉じる反射 ●吸てつ反射:赤ちゃんが口に入ってきたものを強く吸う反射 |

この時期は、乳児特有の飲み込み(嚥下)の状態「乳児型嚥下」がみられます。

これは、飲み物を飲み込む際に舌を前に突き出す嚥下方法が特徴で、成人が行う「舌を上顎につけて飲み込む」動作(成人型嚥下)とは異なります。乳児型嚥下は離乳食が進むにつれて成人の嚥下に近づいていきます。

乳児型嚥下が残ることで下記のような影響が出ると言われています。

・顎の成長が未熟であるため、歯並びや咬み合わせが悪くなる

・口が閉じない、舌を突き出してしまうといった理由でうまく飲み込めない

また、口腔器官の発達だけではなく、授乳の際に目を合わせ微笑みかけることや話しかけることで安心感を育みます。食事は栄養を摂ることや満腹感を得られるものであると同時に幸福や安心を感じる時間でもあります。将来の食に対するモチベーションや楽しみにもつながりますので、子どもの心も育てている時間であることも意識しましょう。スマホを見てばかりの授乳になってしまわないよう気を付けてくださいね。

2カ月ころから指しゃぶりが始まり、4カ月頃からおもちゃをなめたりといった行動が始まります。これは目と口の協調動作(複数の身体部位を同時にスムーズに動かすこと)の練習であったり、スプーンや食べ物の受け入れ準備であったりもします。子ども達の口は敏感で触られたりするのを嫌がる場合もあります。口の周りをマッサージしたり、口の中をガーゼで優しく触ってあげることで、次の離乳食や歯ブラシへの抵抗が少なくなる場合があります。

5カ月頃になるとよだれがたくさん垂れるようになるお子さんもいますが、これは口の筋肉が十分に発達しておらず、口の中に溜まった唾液をうまく飲み込むことができないためです。口の機能が発達するにつれて、だんだんとよだれは少なくなっていきます。

≪離乳初期≫ 5~6カ月

離乳食を開始する時期。この時期はスプーンや食べ物に慣れる時期なので焦らずに。

まだ舌は前後の動きが主ですが、食べ物を食べるときに上の唇が下りてきて下唇が内側に入ります。下の歯が生え始めるころでもあります(個人差があります)。口の容積が広がり、舌が動きやすくなってきます。舌で食べ物を喉の方へ移動させ口を閉じてゴックンと飲み込むことができるようになります。

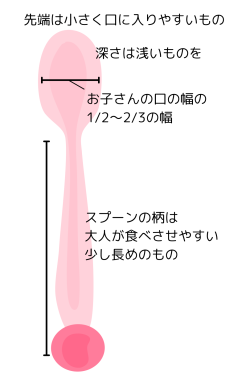

スプーンはお子さんの口の幅2/3~1/2くらいの小さなものを使用しましょう。先端が小さく、横幅が狭いもの、深さが浅いものがお勧めです。

スプーンの1/3~1/2くらいの量で赤ちゃんに食べ物を取り込んでもらえるよう、下唇の上に置き上唇が降りたらゆっくりとスプーンを引き抜きましょう。

食べ物を食べさせてあげる際に、奥に入れすぎたり、上あごにこすりつけるようにして引き抜いたりしないように!口の発達の邪魔をしてしまいます。練習ができるよう赤ちゃんの様子をみながら進めましょう。

何を食べるのか、どんな香りや色をしているのか、話しかけたり見せて香りを感じさせたりしてあげましょう。食べ物に興味をもつきっかけづくりやコミュニケーションの機会となります。

≪離乳中期≫ 7~8カ月

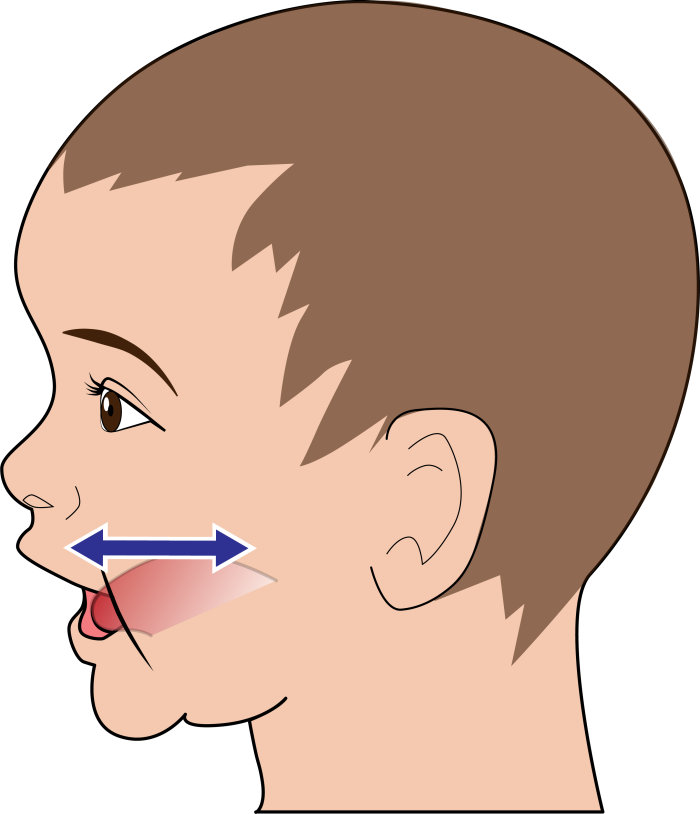

モグモグ期と言われ、上の前歯が生えはじめる時期。口腔内がさらに広がり、舌の動きは前後だけではなく上下にも動かせるようになってきます。食べるときに左右の口角が伸び縮みします。このころから口唇が閉じやすくなり、飲み込みや舌の使い方が上達してきます。舌と上あごで押しつぶして食べることもできるように。そして、食べ物を飲み込みやすくひとまとめにすること(食塊形成)を覚える時期でもあります。

絹ごし豆腐くらいの軟らかさ(大人の指で簡単につぶせる固さ)のものを中心に、色々な味や舌触りを楽しめるよう、少しずつ食品の種類を増やします。椅子に座って食べさせる場合には、足底が床や足置きにつくよう工夫しましょう。姿勢が安定するとあごや舌も安定し動かせるようになるため、食べる機能の発達を促します。

≪離乳後期≫ 9~11カ月

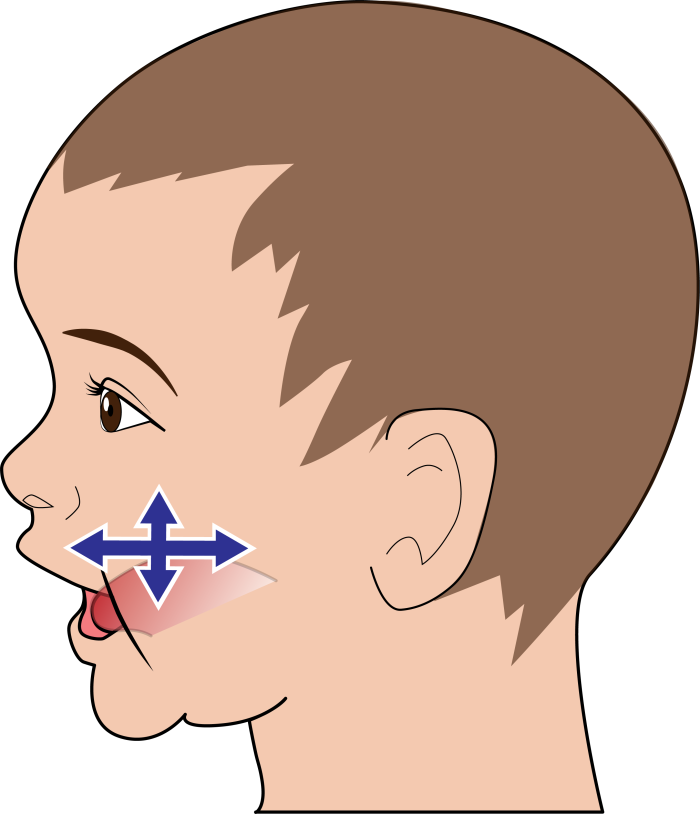

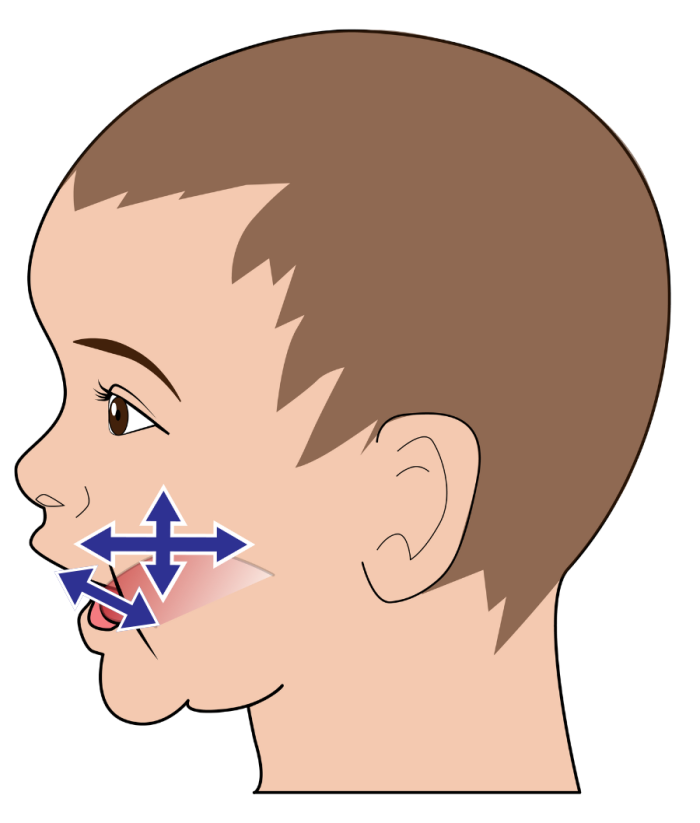

カミカミ期と言われ、上下前歯が4本ずつ生えそろい、前歯でかじりとり奥の歯ぐきでかみつぶして咀嚼を学ぶ時期。舌は前後上下のほかに左右にも動くようになり、歯ぐきに食べ物をのせられるようになります。噛んでいるほうの口角が上がる様子が見られます。食べ物の固さや形によって「そのまま飲み込む」「舌や歯ぐきでつぶす」を使い分けられるようになります。

足底が床や足置きに着き、安定した姿勢がとれるようにしましょう。

また、手づかみ食べができるようやや前傾の姿勢がとれるように調整することも大切。

手づかみ食べは、食べ物が机や床に散らかったり服も汚れて大変!と感じることもありますが、とても大切です。自分で食べる楽しさを感じ、意欲を育てます。また、食べ物を口に運び前歯でかじり取ることで一口量を学ぶ機会でもあり、スプーンなどを使うための準備期間でもあります。おにぎりや野菜をスティック状にして手で持って食べる大きさにカットし、自分でかじり取って食べられる環境をつくりましょう。このときはまだ一口量をかじり取る練習をしているので、しっかりと見守り安全な一口量を教えてあげられるよう必要なときに介助をしてあげましょう。

≪離乳完了期≫ 1歳~1歳6カ月頃

徐々に大人と同じようなものが食べられるようになり、食事から多くの栄養を摂れるようになってくるパクパク期。奥歯が生え始め、舌を上下左右・前後に使って少しずつ奥歯を使って食べられるようになってきます。このころの食べ物は、バナナや肉団子くらい固さで歯ぐきでつぶして食べられるものを。しかし、奥歯が生えてきても噛み合わせは不安定で、しっかりと奥歯ですりつぶして食べられるようになるのは3~4歳ころですので、お子さんの食べる様子をしっかりとみてあげてください。

足底を床や足置きに着くようにして姿勢を安定させ、自分の手で食べられるように、またやや前傾できる姿勢がとれるように椅子やテーブルを調整しましょう。

≪幼児期前半≫ 1歳6カ月~3歳ころ

離乳食完了期。歯茎で噛める固さにし、食べやすく刻んだものを中心に食べさせるようにしましょう。ただし、すべての乳歯20本が生えそろうのはだいたい3歳ころ。まだ噛む力が弱いので食材によって皮をむいたり軟らかく煮たりといった工夫が必要です。また、離乳食からすぐに大人と同じものが食べられるわけではないので注意しましょう。子ども自身がスプーンなどの道具を使って食べられるようになるのもこの時期です。

子ども達は真似っこが大好き。一緒に食事を摂る時間をつくり、香りを嗅いでみたり食感や味についてお話したり、楽しいという気持ちを共有しながら、噛む様子もしっかりと見せてあげましょう。「かみかみしようね」「よく噛むともっとおいしいね」など声かけすることも良いですね!発する言葉も増えてきて、文章レベルへと変わっていきます。食事を通しても様々な言葉や感情、コミュニケーションを学ぶことができるのでできるだけ家族そろって楽しい時間を体験できるようにしましょう。

3.口の発達を支える大切なこと

健やかな口と歯を育てるためには、口、舌、頬の筋肉をうまく使えるようになることが大切です。子どものお顔をマッサージしてあげたり、にらめっこや変顔ごっこをしてみたり、口や頬、舌などの動きがスムーズになってきます。

さらに、口の発達には体の使い方や筋肉の発達も重要です。「はいはい」をはじめ、全身を使う移動や遊びの機会を作り、発達を促してあげましょう。少し遠くにある大好きなおもちゃを取りに行ったり、ハイハイやゴロゴロ転がって競争したり、体を使った遊びをすると同時に口の感覚も育てあげましょう。

普段の姿勢や食事の時の姿勢にも注意しましょう。猫背の状態では顎が突き出した状態になり、噛み合わせや飲み込みに影響します。正しい姿勢は、よく噛めて安全に飲み込めるのはもちろん、お口の筋肉を動かしやすい姿勢なので、食べる機能の成長が促されます。

そして、忘れがちですが大切なことがもう一つ。

授乳期からともに食べることの楽しさや安心感を感じられる関わりを心がけましょう。

「楽しい」「美味しい」「幸せ」といった食事の時間を過ごすことで心が安定し、心の成長にも影響します。その経験から、「食べたら元気がでる!」というような美味しいものを食べて幸福に満たされ、明日からのエネルギーや新たな挑戦へのエネルギーに換わり、充実した日々を過ごすことに役立つのではないでしょうか。

豊かな人生には、健康な口の成長が欠かせません。

食事の食べ方、姿勢、環境などを見直し、元気な毎日を送りましょう!!

お子さまの成長に合わせてこちらの商品はいかがですか??

【関連コラム】

●あごは使って育てる!~日々の「食べ方」が影響するあごの骨の成長について~

●「噛んで食事を食べる」ことは子どもの力を引き出す~きちんと噛んで食事を摂ることと「学習」との関係~

【参考】

●日本歯科医師会

お口のことなら何でもわかるテーマパーク8020

https://www.jda.or.jp/park/function/teeth-grow.html(2025年3月31日利用)

●公益財団法人 8020推進財団

「口腔機能の発育過程」

https://www.8020zaidan.or.jp/hattatsuhuzen/02.html(2025年3月31日利用)

●日本歯科衛生士会ウェブサイトより

https://www.jdha.or.jp/pdf/outline/hattatsushienguide_20240628-5.pdf(2025年3月31日利用)

●日本歯科医師会

小児の口腔機能発達評価マニュアル

https://www.jads.jp/assets/pdf/activity/past/hyoukamanyuaru.pdf(2025年3月31日利用)

●文部科学省

学校歯科保健参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり第2章

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/23/1306939_03.pdf